カテゴリー:テクノロジー

-

米グーグルは人工知能(AI)を使って患者の診断データを処理する特許を取得した。医師によって異なる方法や書き方で記されたカルテの内容を同じ形式にそろえる。文書を標準化するとカルテが整理され、各医療機関

-

医薬品医療機器総合機構(PMDA)の佐藤大作組織運営マネジメント役は、本紙の取材に対し、疾患登録システムの患者レジストリを用いた医薬品の承認申請について、「現状の医薬品開発では難しい疾患に患者レジストリを活用していく方向性が一番分かりやすい」との見解を示した

-

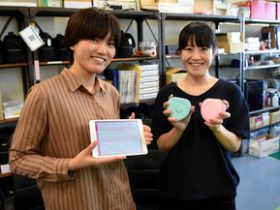

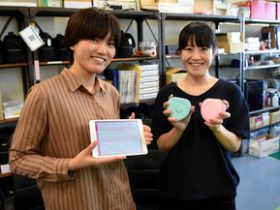

おなかの中の赤ちゃんをオンライン診療できる装置を、高松市のベンチャー企業「メロディ・インターナショナル」が開発した。医療環境が整っていない途上国の胎児や妊婦の命を守ろうと、ICT(情報通信技術)を活…

-

浜松医科大(浜松市東区)細胞分子解剖学講座の華表友暁准教授や外科学第一講座の高梨裕典医師らの共同研究グループが12日までに、神経組織に多く含まれる脂質「スフィン…

-

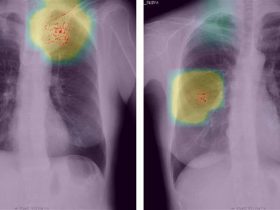

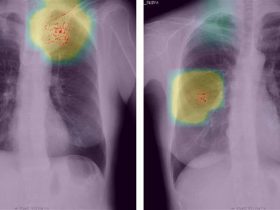

人工知能(AI)ベンチャーのプリファードネットワークス(PFN、東京都千代田区)は12日、ディープラーニング(深層学習)と呼ばれるAI技術を活用して胸部X線画像…

-

スウェーデン王立科学アカデミーは7日、2020年のノーベル化学賞を、全遺伝情報(ゲノム)を効率良く改変できる「ゲノム編集」で画期的な技術を生み出したドイツ・マックスプランク研究所のエマニュエル・シャ…

-

サイバーダインは6日、米食品医薬品局(FDA)から装着型ロボット「HAL」の医療用下肢タイプについて、「脳卒中」と「進行性の神経・筋難病」への臨床上の安全性と効果効能が認められ、医療機器の承認を取得

-

九州大の研究グループは、脊髄(せきずい)内の細胞「アストロサイト」の一部に特定の遺伝子を生成し、痛みを強める作用があることを発見した。痛覚の仕組みの定説に一石を投じる研究で、より効果的な鎮痛薬の開発につながると期待されている。

-

メドピアは対戦型クイズ形式で医師が医療知識をアップデートできるスマートフォン向けアプリの配信を開始した。基礎医学や診療に役立つ情報などを早押しクイズで出題する。コンピューターと対戦して遊べ、今後はほ

-

移動が困難な障害者が自宅などから遠隔操作する分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」が、神奈川県庁のロビーで来庁者の案内業務にあたっている。県が掲げる共生社会の実現に向け、障害者の新たな社会参加や就労支援を目指す取り組み。県の担当者は「オリヒメの活用によって就労の新たな可能性が社会に認知されて、

ページ上部へ戻る

Copyright © メディプラス.info All rights reserved.